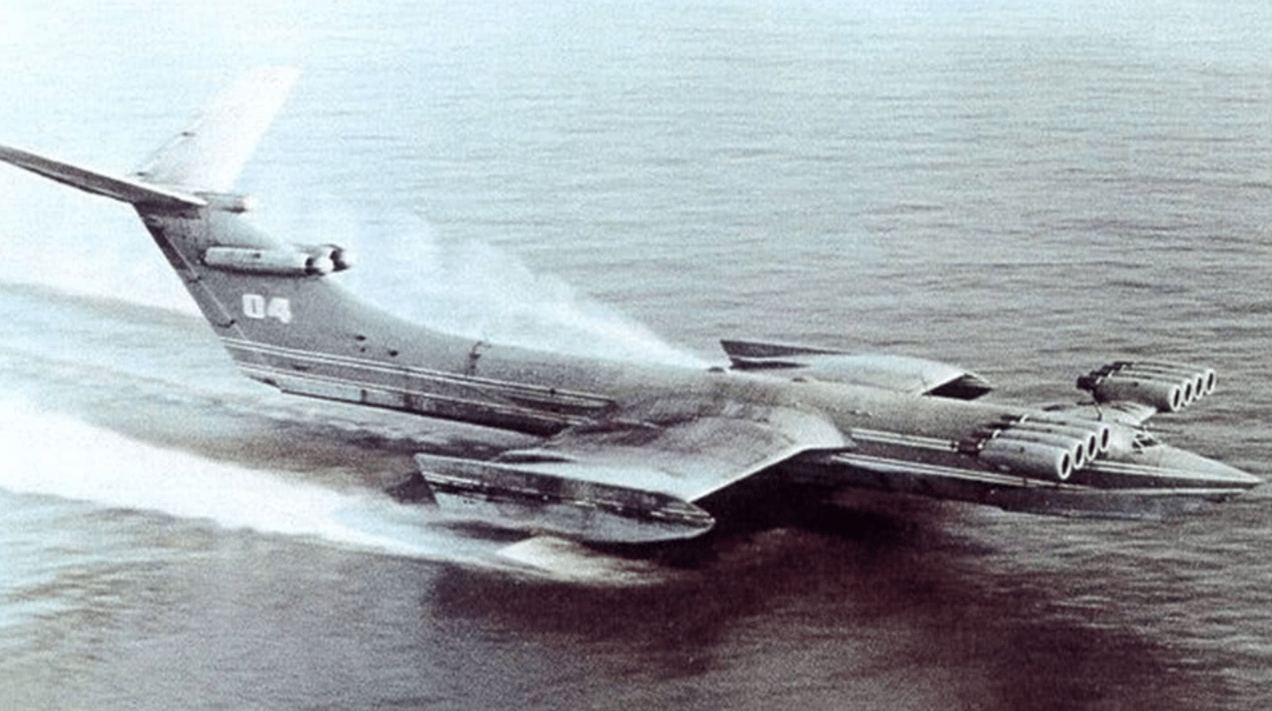

航母杀手“里海怪物”:悬浮海面时速800公里,仅产一款却被叫停

|

上世纪八十年代,人们在里海附近发现了一种奇怪的东西:它长着一双机翼,但是却又不像寻常的飞机一样飞在高空,反而总是在离水面不远的地方航行,近得好像要贴到水面上似的。对于这一既像飞机又像舰艇的东西,人们一无所知,于是便称其为“里海怪物”。 其实,“里海怪物”并非是什么骇人的武器,而是一种根据“翼地效应”制成的“飞机”。严谨地说,我们应该将其称为“地效飞行器”。

一、“里海怪物”的底层逻辑所谓“翼地效应”,又叫做“翼面效应”、“地面效应”,指的是当运动中的物体贴近地面时,地面对运动物体所产生的动力干扰。这种动力正是以空气为媒介,加速物体的运动。当翼地效应应用于飞机上时,飞机就可以借助空气动力实现高速飞行。 地效飞行器与飞机在外形上十分相似,但是它的机翼面积比一般的飞机大得多。这是为了增加空气动力而设计的。 因为当机翼贴近水面或者是靠近地面飞行时,机翼下部的气流的压力会迅速增加,上部的气流流速过快,气压会比较低。这时候,机翼上下部就形成了一个明显的气流差,下部就会形成一个相反方向的力将飞机往上托举。因此,以“里海怪物”为代表的地效飞行器会比普通的飞机升力大。 据记载,苏联是世界上第一个造出现代化的“地效飞行器”的国家。上世纪80年代,苏联的第一台“地效飞行器”在里海试飞。由此可知,当时人们在里海地区所看到的“里海怪物”就是苏联的作品。

二、“地效飞行器”实际上,在苏联之前,不少国家也曾尝试过研制“地效飞行器”。 早在十九世纪末,法国的科学家安德尔就曾经想过利用“地面效应”改装潜艇,然而他的实验却没有成功。1930年,芬兰工程师卡里奥在查阅资料时意外发现了安德尔的这一尝试,于是他决定重启“地效飞行器”的制造工作。两年之后,卡里奥做出了世界上第一款“地效飞行器”。 初代“地效飞行器”仍需靠牵引工具才能在水面滑行。后来,卡里奥不断改进飞行器的设计,终于在1935年造出了可以独立飞行的“地效飞行器”。但是由于当时的技术水平有限,“地效飞行器”的起落系统不完善,稳定性较差。所以直到二战结束,这一新式的“飞机”仍然没有得到大规模的生产与应用。 冷战时期,世界局势仍不乐观,美苏两个大国持续对抗,局部热战时有发生。为了提高国防保卫能力,各国纷纷开始研发新式武器。 “地效飞行器”完善就是在这一时期完成的。 60年代初期,德国根据气垫船的开发原理研制出了三款稳定性较高的“地效飞行器”,进一步推进了“地效飞行器”的研发进程。70年代中期,美国学者提出动力增升的原理。这原理应用于飞行器制造之后,有效解决了升落系统的问题。

然而,在所有研制“地效飞行器”的国家中,苏联的成就是最为显著的。在两极格局中,苏联的经济上实力确实不如美国,但是和美国相比,苏联的军事力量是毫不逊色的。冷战中后期,苏联的弱势越来越明显。为了保持自己在军事竞争中的优势地位,苏联不断加快了新式武器的研发速度。 70年代末期,苏联科学家利用地面效应所产生的空气升力,克服了空气阻力对速度的影响,成功研制出了世界上第一台高航速的“地效飞行器”——KM雏鹰号。它正是我们前面所提到的“里海怪物”。 抖音充值 maybank alipay top up 美金微信充值

|

鲜花 |

握手 |

雷人 |

路过 |

鸡蛋 |